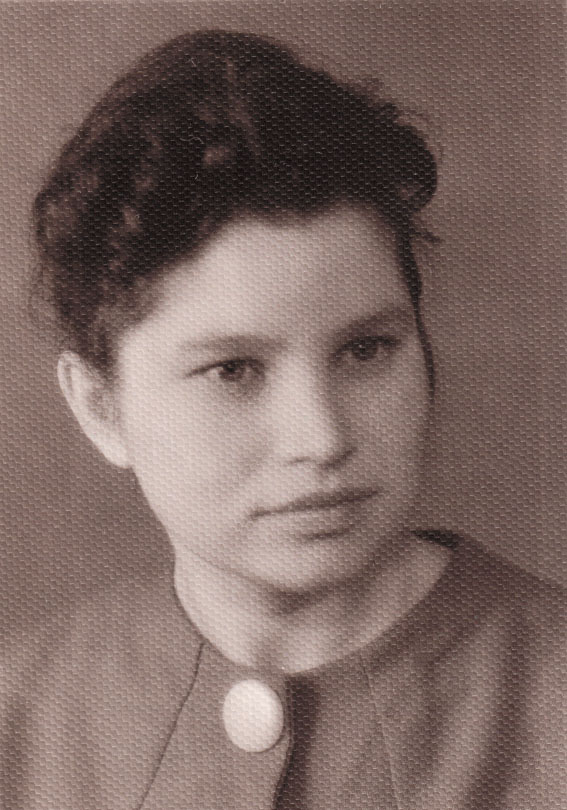

В рамках проекта «Хранители веры. Средний Урал» и в преддверии Дня пожилого человека, мы поговорили с Валентиной Ивановной Полуяхтовой — прихожанкой нашего храма.

В её детстве не было храмов рядом, как сейчас говорят – «в шаговой доступности», вера передавалась вполголоса, а крещение ребёнка в 1970-е было поступком, за который могли и с работы уволить. Она рассказывает о маме, которая водила её на литургию за 7 километров, о первой иконе в доме и о том, как, несмотря на все запреты, вернулась к Церкви.

— Валентина Ивановна, расскажите, с чего началась ваша вера?

— С мамы. Мы жили в деревне в Пермском крае, а ближайший храм — за семь километров. Мама, Анна Марковна, водила меня туда с малых лет. Помню, как мы с ночёвкой ходили на службу: приходили вечером, ночевали где-то у знакомых, а утром я сидела рядом сонная, пока она молилась. Иногда засыпала прямо там, у иконы. Я хорошо все помню, хотя в тот момент была совсем еще маленькая, года 4 мне было. Я стою возле мамы, а она шепчет что-то священнику. Это было не раз, а много раз.

— Вы родились в 1938 году, значит, первые воспоминания — военные годы. Как переживала семья войну?

— Отец, Иван Иванович, был призван на переподготовку незадолго до войны. Он вернулся только в 1946 году — служил писарем в штабе, потому что у него был красивый почерк. Техника тогда была не та, всё писали от руки. Его не отпустили до конца войны. А мы жили в одной избушке — нас было много: родители, бабушка, мы с братьями. С фронта приезжали раненые летчики, для них выделяли койку в нашем доме. Отец умер из-за несчастного случая, вот всю войну прошел, получается, а погиб уже после войны.

— Бабушка тоже была верующей?

— Да, жила с нами. Она была верующая, у нас всегда висела большая икона — я не знаю, как она называется, но она была жёлтая, потёртая, старая. В то время икон нигде не продавали, это была единственная. Бабушка молилась перед ней. Мама тоже молилась перед ней, особенно во время войны. Она хорошо знала молитвы наизусть: «Верую», «Отче наш» — всё читала быстро, чётко. Умерла моя мама в 95 лет.

— А как же вы сами, Валентина Ивановна, обратились к Церкви в советское время?

— После войны я приехала в Екатеринбург из Пермского края, из Чернушки, работала на оптико-механическом заводе. В молодости вступила в комсомол — просто чтобы получить комнату в общежитии. Потом вышла замуж, родила дочь. И я ее решила покрестить. Но осуществилось это желание, когда дочке было уже 7 лет, тогда храмов не было как сейчас – в каждом районе, была только Ивановская церковь, она была действующая, это были 70-е годы. Ко мне сестра приехала из Чернушки и мы решили окрестить ребенка, чтобы сестра была у моей дочери крестной, и мы пошли в храм.

— Это было рискованно?

— Конечно. Тогда была обязанность подавать сведения о крестинах в какие-то органы. Но я подумала, будь, что будет. И вот приходит день крещения. Меня не пустили в храм — сказали, что только кого крестят должны быть внутри, а я, как мать, остаюсь за дверью. Я не видела, как крестили мою дочь. И потом ко мне пришли из обкома партии, ну может не из обкома, я уже плохо помню этот момент. Но ясно, что информация дошла до каких-то «органов». Начали спрашивать: «Почему решили крестить?» Слава Богу, свекровь вступилась: «Вы, — говорит, — не тем занимаетесь. У нас ни магазинов, ни транспорта, надо социальные вопросы решать, а вы кого-то проверяете, ходите почем зря». Она перехватила у них инициативу. Они стушевались, стали говорить, что им просто надо записать ответ – почему крестить решили. Репрессий как таковых не было, но напряжение испытали.

— А как же сама вера возвращалась?

— Я начала ходить в храм. Сначала в Ивановский, потом — в другие храмы, по мере того, как их открывали. Когда открыли Свято-Троицкий собор, я туда ходила 10 лет. Помню владыку Викентия, мы переживали, когда его перевели. А потом —стала ходить на службы в храм в 32-м военном городке, в наш храм. Помню, как он только открылся: стояли вёдра под протечками, алтарь был из фанеры, свечи продавала Лариса Хвостова— она до сих пор здесь, на своем «посту». Петра – нашего алтарника с его женой Ниной хорошо помню. Никакого особого уюта ведь не было, но было радостно — Божий дом открыт! Сейчас не сравнить, много чего с того времени сделано.

— Вы, я вижу, часто ходите на службы?

— Хожу, как могу. Сейчас уже тяжело — ноги не те. Приду, постою, помолюсь, послушаний особо уже не могу выполнять. Главное — дойти. Молитва — вот моё главное послушание.

— А как вы праздновали Пасху в молодости?

— Яйца всегда красили — это было в каждой семье, даже в советское время. Говорили: «Христос воскрес!». Никто особенно не боялся. Детей крестили. Причащаться, правда, редко ходили. Помню, что сестра свекрови ходила в церковь. Но у них было только единственное — подать записки. А так, чтобы выстоять в службу, такого тогда не было.

— Что бы вы сказали молодым, которые сегодня ищут веру?

— Надо идти в храм. Стою и думаю: слава Богу, что я до храма дошла.

Валентина Ивановна Полуяхтова — одна из тех, чья жизнь — живое свидетельство того, как вера передаётся через поколения, как она выживает в молчании, в иконах за шкафом, в записках, поданных тайком, и в молитве матери, которая молилась, пока её дочь спала у ног святого образа.

Юлия Зиберт